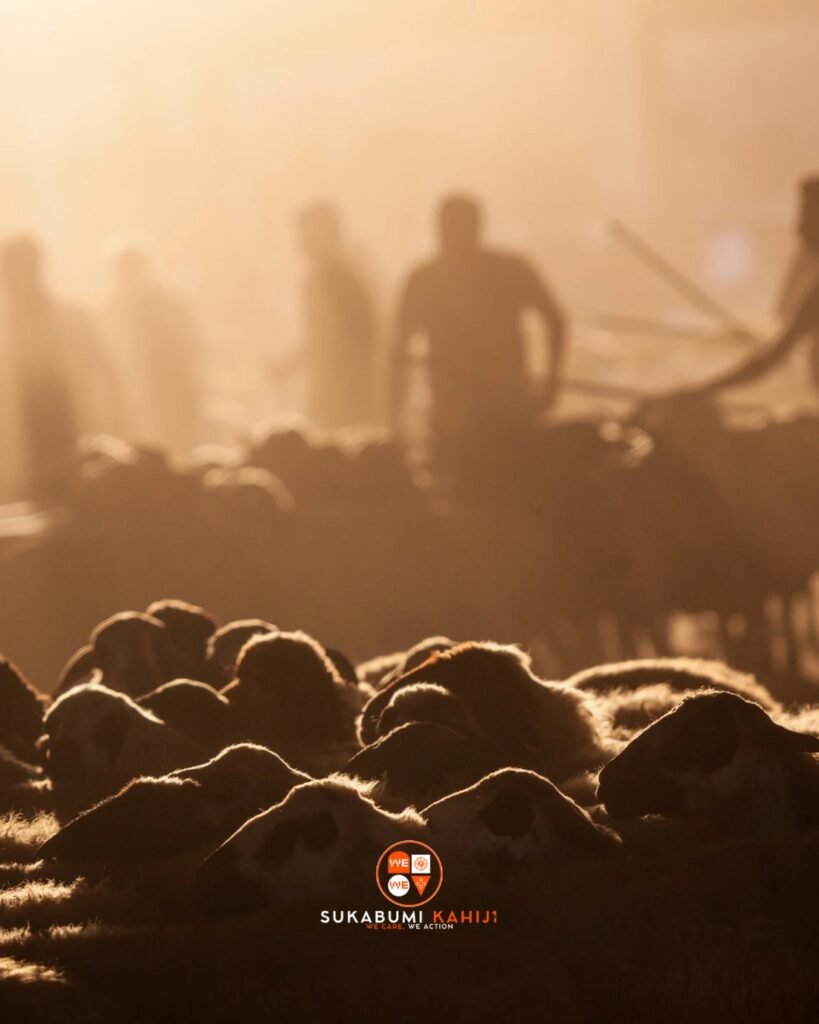

Iduladha tak berhenti pada soal kambing atau sapi Ia adalah panggung nyali spiritual—seberapa sanggup kita meletakkan hal paling kita cintai di hadapan sang pencipta, lalu berkata dengan jujur: “Saya siap.” Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail dalam QS. Ash-Shaffat [37]:102–107 bukan sekadar ibroh masa lalu. Ia adalah cermin: tentang ketundukan yang utuh, keikhlasan yang melampaui logika, dan cinta yang rela melepaskan.

Kurban sejatinya bukan hanya menyembelih hewan, tetapi menyembelih ego, ambisi, dan rasa takut kita sendiri.

Penelitian Kamal Arif (2022) di Journal of Muslim Mental Health menegaskan bahwa di Pakistan, praktik kurban menjadi ekspresi spiritual sekaligus simbol identitas kolektif umat. Kurban bukan cuma soal menjalankan perintah agama, tetapi menjadi cara masyarakat berkata: “Saya bagian dari komunitas ini.” Kurban adalah ibadah personal yang punya dampak sosial.

Di sinilah letak relevansinya dengan semangat Islam berkemajuan—ibadah tidak cukup dijalani secara privat; ia harus memberi arti di ruang publik.

Sementara itu, Zakyi Ibrahim lewat tulisannya di American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS) mengajak kita meninjau ulang secara teologis: mengapa kita masih diminta berkurban di era modern ini? Jawabannya sederhana namun mendalam—karena kita masih harus terus belajar melepaskan. Kita masih terlalu melekat pada dunia dan lupa bahwa semua yang kita genggam adalah titipan. Kurban mengajarkan satu kalimat penting: “Ya Allah, ini dari-Mu, dan kembali untuk-Mu.”

Dalam konteks yang berbeda, jurnal Poligrafi menunjukkan bahwa di Eropa, praktik kurban tidak hanya menjadi ritual ibadah, tetapi juga simbol keberanian Muslim untuk tetap eksis di tengah masyarakat multikultural. Kurban hadir sebagai penanda eksistensi yang penuh kasih—mengingatkan kembali pesan klasik K.H. Ahmad Dahlan lewat spirit Al-Ma’un: agama itu bukan hanya soal doa, tapi juga soal berbagi dan peduli,karena sejatinya “Identitas muslim adalah toleransi dan kasih sayang” Apa artinya salat dan kurban jika tetangga kita masih kelaparan?

Namun, data dari ResearchGate (2022) memperlihatkan sisi lain yang patut dikritisi. Banyak orang memilih hewan kurban berdasarkan harga, ukuran, bahkan “penampilan”. Ini mengingatkan kita bahwa semangat ibadah bisa tergelincir menjadi budaya konsumsi.

Maka, Islam berkemajuan harus tampil untuk mengingatkan: kurban bukan soal gengsi, melainkan soal keikhlasan dan keadilan sosial. Ia bukan ajang pamer, tapi latihan mendalam tentang cinta yang mau berbagi.

Di kota-kota besar hari ini, tantangan baru muncul. Kurban menjadi urusan yang serba cepat dan personal—cukup transfer, lalu tunggu notifikasi: “Hewan Anda telah disembelih.” Praktis, efisien, tapi sering kehilangan ruhnya. Kita perlu membangun ulang narasi kurban sebagai gerakan sosial spiritual. Bisa melalui koperasi peternakan umat, distribusi daging berdasarkan data RT miskin, atau bahkan kolaborasi dengan komunitas lintas iman. Kurban harus kembali menjadi peristiwa membangun—bukan sekadar menyembelih.

Bagi generasi muda—Gen Z dan milenial—kisah Ibrahim dan Ismail adalah undangan untuk menjadi pemberani. Berani memilih idealisme.Berani memelihara nilai, meski dunia terus menawari kompromi.

Dalam kehidupan yang makin individualistik, kurban mengajarkan kita menjadi manusia yang tetap punya keberanian untuk terhubung—dengan Tuhan, sesama, dan semesta.

Referensi

Kamal Arif (2022). Meanings of Animal Sacrifice. Journal of Muslim Mental Health.

Zakyi Ibrahim (2015). Why Muslims Will Always Sacrifice Animals on Eid. AJISS.

Consuming Eid Al-Adha. Poligrafi Journal (2020).

Sacrificers’ Preferences on Eid. ResearchGate (2022).

Field Report: Rawalpindi Kurban Practice. Academia.edu.